Inquisizione a Modena, una storia lunga 2 secoli e mezzo

Nell’esposizione presenti carte e cimeli di eccezionale rarità. Le tesi luterane e il rogo del cadavere di Marco Magnavacca

Suppliche e torture, riunioni notturne degli eretici e dei guardiani della fede, lunghi processi: pensare al tribunale dell'Inquisizione significa aprire un cassetto della storia a cui si sono avvicinati con curiosità generazioni di studiosi.

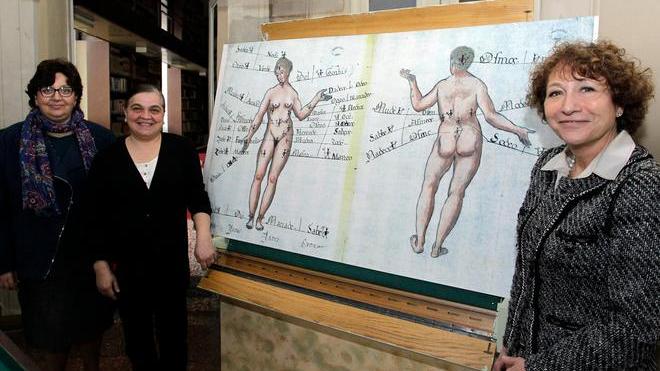

Ma certo anche il pubblico interessato potrebbe volerne sapere di più e senza il bisogno di riprendere in mano “Il nome della Rosa” di Umberto Eco oppure i volumi fantasiosi di Dan Brown, perché è sufficiente di tanto in tanto fare una capatina all'Archivio di Stato a Modena in via Cavour 21. L'istituzione statale infatti sta organizzando una serie di conferenze - e una mostra - per raccontare cosa è stata l'Inquisizione del modenese e nei territori vicini. L'archivio contiene infatti centinaia di documenti e oggetti relativi al lungo lavoro dell'Inquisizione e così la direttrice Euride Fregni ha riunito un gruppo di studiose, la vicedirettrice Patrizia Cremonini, Grazia Biondi, Rosa Lupoli e altri, per fare il punto.

«Nella mostra - spiega la Fregni - abbiamo dato un taglio divulgativo che analizza l'istituzione e il suo funzionamento. Il tribunale dell'inquisizione era segreto, mentre erano pubbliche le forme di punizione come le abiure e l'esposizione infamante. A Modena le pene di morte sono state poche, forse solo una, perché in genere i nobili riuscivano a farla franca. Venne arso, ma solo dopo essere stato ucciso in carcere, l'operaio Marco Magnavacca. Sfatiamo dunque la leggenda nera del Tribunale dell'Inquisizione, anche perché il rigore in fase processuale era alto, tanto che si garantiva all'imputato una difesa maggiore anche rispetto ai tribunali laici».

La storia. «Occorre distinguere tra l'Inquisizione moderna che sostanzialmente inizia dal 1542 oggetto delle nostre indagini - spiegano Biondi e Lupoli - perché in precedenza c'era quella medievale dalla fine del 1200. L'Inquisizione seguiva un sistema organizzativo particolarmente “federalista” visto che al fianco della “Sacra congregazione” romana del Sant'Uffizio vaticano con papa e cardinali, c'erano le sedi locali. Ogni stato dell'epoca in Italia ne aveva uno a cui si affiancavano i vicari che erano una cinquantina.

A Modena erano i domenicani che eleggevano gli inquisitori e il tribunale ebbe sede a Ferrara fino al 1598, anno del passaggio alla Chiesa della città dopodiché qui rimase attivo fino al 1785».

E i luterani modenesi che simpatizzavano per la Riforma protestante?

Molti erano riuniti in un circolo culturale chiamato “Accademia” composto da laici e non vincolati a ordini religiosi. C’erano medici come Giovanni Grillenzoni, famiglie nobili come i Molza e i Rangoni, letterati come Ludovico Castelvetro, Filippo Valentini.

Dopo il 1542 però la controffensiva cattolica costrinse i seguaci di Lutero a sottoscrivere un’abiura per rinnegare le tesi di Lutero e dei suoi sostenitori.

Chi non volle convertirsi abbandonò poi la città e in genere si diresse verso la Svizzera. Dal 1566 ci furono una settantina di processi.

La fuga fu l’unica possibilità per non perdere la vita. «Molti scapparono - continuano Biondi e Cremonini - Valentini lasciò la città imputando al duca di non essere in grado di difendere i suoi sudditi, mentre molti vennero bruciati ma solo in effigie. Ci rimise la vita invece Magnavacca dopo che anche il consiglio comunale aveva supplicato di salvare l'uomo. Esponiamo anche lettere su questo tema».

Molti documenti e cimeli dell’epoca saranno in mostra. Libri, oggetti, carte e disegni.

Tra questi ultimi il più prezioso è il logo della mostra, un acquerello che identifica su un corpo nudo femminile i punti dai quali gli spiriti maligni potevano entrare nel corpo della donna, dal '500 identificato come intermediaria tra l'uomo e il diavolo. «Le donne - concludono le studiose - erano al centro della diffusione capillare anche perché si processava anche chi praticava le arti magiche per avere stretto patti con il demonio, come nel caso di Virginia de' Medici. Però a Modena una vera e propria caccia alle streghe non c'è stata».