Lama Mocogno, storie di un paese cresciuto attorno a Vandelli e Giardini

Lama Mocogno, crocevia delle grandi vie di comunicazione per la Toscana

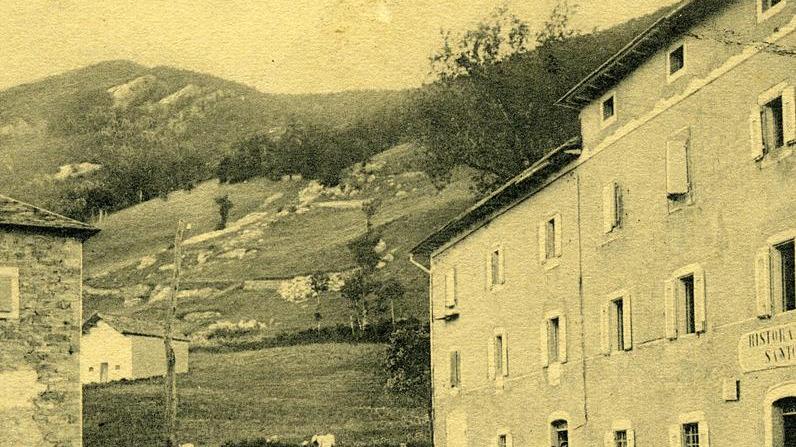

LAMA MOCOGNO. Con l'Unità d'Italia quel territorio del nostro Appennino che oggi conta circa 2.760 abitanti su un'estensione di 63,91 Kmq (a un'altitudine media di 842 metri) assunse il nome di Lama Mocogno. Due nomi fusi insieme, per ricordare da un lato la storia, perché Mocogno risale al Medioevo (è rappresentato su affresco all'interno del Castello di Spezzano nella Sala delle Vedute dipinta da Cesare Baglione alla fine del Cinquecento), e dall'altro lato un luogo, "la lama", nome che indicava inizialmente un vasto stagno, nell'area dove ora si trova il vecchio campo sportivo, prosciugato nel 1904, attorno a cui sorse un mercato, che con il passare del tempo divenne sempre più importante trovandosi all'incrocio di quelle che erano all'epoca importanti vie di comunicazione.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-modena:modena:foto-e-video:1.14168315:MediaPublishingQueue2014v1:https://www.gazzettadimodena.it/modena/foto-e-video/2016/09/28/fotogalleria/c-era-una-volta-sfoliando-l-album-di-lama-mocogno-1.14168315]]

Una fusione quindi tra Mocogno, Lama Alta, che i Lamesi però chiamano comunemente "In Cima" o "In Cima la Serra", e Lama Bassa detta "In Fondo", come ricorda Antonio Mazzieri nel suo intelligente e divertente Alla scoperta di Lama e dintorni. A Mazzieri si deve anche il racconto di una imperdonabile "cantonata", che "risale al 1901, quarant'anni dopo la costituzione del Comune, presa dalla Consulta Araldica, corpo consultivo dello Stato che doveva dare al governo indicazioni utili per gli stemmi di Comuni, Provincie e altri enti. Quando si trattò di dare anche al Comune di Lama Mocogno il suo stemma, secondo le indicazioni della Consulta quale fu lo stemma che ti saltò fuori? Citiamo testualmente il Regio Decreto 9 agosto 1901: “Arma d'oro al monte scosceso cimato da un castello fiancheggiato da una torre merlata alla guelfa, infiammato al tetto, con una lama ascendente sul lato sinistro del monte e tutto al naturale”. Ma come poteva entrarci nello stemma di Lama un mammifero dell'America del Sud? Una pecora o una capra erano giustificati, ma un lama, anzi una lama, proprio no". Nel nuovo stemma (chi vuol vedere quello antico, "ridicolo", vada a p. 10 del suo libro!) troviamo ancora “il monte scosceso e il castello fiammeggiante per ricordare il castello di Mocogno, distrutto nella prima metà del '500, e la torre merlata, ma al posto del lama figurano ora, giustamente, tre piccoli stagni, tre piccole 'lame'”.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-modena:modena:foto-e-video:1.14168122:MediaPublishingQueue2014v1:https://www.gazzettadimodena.it/modena/foto-e-video/2016/09/28/fotogalleria/c-era-una-volta-a-lama-mocogno-immagini-dal-secolo-scorso-1.14168122]]

L'essere crocevia delle strade che univano i paesi del medio e dell'alto Frignano ne ha fatto nel passato un luogo particolarmente favorevole al commercio. L'antico nucleo di Lama si sviluppò attorno all'attuale piazza Cesare Battisti, e la sua importanza crebbe ulteriormente con la costruzione delle vie Vandelli e Giardini nel Settecento. La via Vandelli, iniziata nel 1739 e terminata nel 1751, collegava Massa con Modena. Ne aveva ordinato l'apertura Francesco III d'Este il quale, in seguito al matrimonio del proprio figlio Ercole Rinaldo con Maria Teresa Cybo, duchessa di Massa e Carrara, ritenne opportuno collegare le due capitali. Ma si trattava di poco più di una larga mulattiera, con curve molto strette e forti pendenze; era sempre un'opera notevole per i tempi, ma troppo alpestre, con tratti esposti a neve e ghiacci, non percorribile da grandi diligenze (nei dintorni di Lama Mocogno sono riconoscibili tracciati della vecchia via Vandelli). Sorse allora la necessità di una nuova strada. Si decise di tracciare un cammino più diretto attraverso il Frignano e Pistoia.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-modena:modena:foto-e-video:1.14168156:MediaPublishingQueue2014v1:https://www.gazzettadimodena.it/modena/foto-e-video/2016/09/28/fotogalleria/quelli-di-lama-mocogno-immagini-dal-passato-1.14168156]]

Numerose furono le discussioni che sorsero fra i tecnici fiorentini e quelli modenesi, e si previde anche di seguire il corso dello Scoltenna; solo dopo diversi sopralluoghi ci si convinse della difficoltà di costruire e mantenere una strada di fondovalle, dove i terreni erano più instabili. Nel 1766 fu nominato direttore generale dei lavori per la parte modenese l'ingegnere Pietro Giardini (si contarono più di 3.000 operai contemporaneamente). Sull'altro versante, nel 1767, fu incaricato di seguire i lavori il gesuita Ximenes.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-modena:modena:foto-e-video:1.14168203:MediaPublishingQueue2014v1:https://www.gazzettadimodena.it/modena/foto-e-video/2016/09/28/fotogalleria/lama-mocogno-immagini-dal-passato-1.14168203]]

Già nel 1776 la strada poteva dirsi completata: da Pievepelago saliva a Barigazzo e quindi per Lama raggiungeva Pavullo e poi Modena. La via Giardini rappresentava allora il percorso più breve e agevole per chi, dall'Italia del nord, voleva recarsi in Toscana o nel sud. A Pievepelago, oltre che a Barigazzo, Montecenere, Pavullo, Serramazzoni, San Venanzio e Formigine, sorsero poste, stallaggi e fontane per il ricovero e il ristoro dei viaggiatori.

[[atex:gelocal:gazzetta-di-modena:modena:foto-e-video:1.14168235:MediaPublishingQueue2014v1:https://www.gazzettadimodena.it/modena/foto-e-video/2016/09/28/fotogalleria/lama-mocogno-album-dal-passato-1.14168235]]

Numerosissime sono le frazioni di Lama Mocogno, alcune ben note a chi percorre la via Giardini: Barigazzo, Borra, Cadignano, La Santona, Mocogno, Montecenere, Piane di Mocogno, Pianorso, Sassostorno, Vaglio, Valdalbero.

Si racconta che il nome La Santona derivi dal nome di una donna, Santa Bortolai, che durante i lavori di realizzazione della Giardini costruì un osteria nell'incrocio fra la via Vandelli e la via Giardini, per dare vitto e alloggio agli operai impegnati nei lavori. Questa donna di stazza robusta, sovente veniva chiamata la "Santona". L'osteria con il tempo divenne molto conosciuta e così anche la sua oste, per cui la "Santona" finì per indicare non soltanto l'osteria e l'oste, ma anche il paese che nel corso degli anni sorse e si sviluppò attorno alla Giardini.

Montecenere ha invece un nome complesso. Come ricorda Andrea Pini nel suo Montecenere. Una comunità all'ombra dei Montecuccoli, un anonimo del XVII secolo lasciò questa informazione: "Montecenere: comunità e parrocchia che prende l'origine di una tale etimologia dai luoghi che vi sono intorno di colline, che il terreno è simile alla cenere e si vede da lontano" (chi voglia vedere il passato dei borghi di questo territorio sfogli Lama Mocogno. Territorio e Beni culturali).

Nel luogo magico dove s'incontrano i confini di Pavullo, Lama Mocogno e Polinago, immerso in un bosco rigoglioso, crocevia di comodi sentieri, si erge uno dei fenomeni geologici più rilevanti dell'Appennino: il Ponte del Diavolo. Si tratta di un monolite naturale che unisce i fianchi di un avvallamento, lungo 33 metri e largo 3. Il nome suggerisce come il luogo nell'antichità fosse sede di riti pagani.

La guerra toccò purtroppo anche Lama Mocogno: il 14 marzo 1945, mercoledì, giorno di mercato, i bombardieri colpirono il centro del paese.

P. S.

Debbo un ringraziamento personale a Lama Mocogno: ha dato i natali a un mio amico, il grande Guido De Maria!

bussirolando@gmail.com

(48, continua)